中华美德之【孝】-24孝图(一)

作者:不详 阅读4586次 更新时间:2007-12-01

编者前言

(一)弘扬我们的民族精神

中国的民族精神是建立在中国传统文化的基础之上的,而中国传统社会是奠基于孝道之上的社会,孝道是中华文明区别于古希腊文明和印度文明的重要文化现象之一,是具有民族特色的美德。它包含着亲子、宗教、哲学、政治、法律、教育、民俗、艺术等诸多文化意蕴,孝是中国文化的一个核心观念,是首要的文化精神。要建设中国现代的精神文明,不了解中国的孝文化就不能真正的了解中国的民族精神,就不能真正批判地继承和发扬我们民族的传统文化,就不能真正建立平等民主、互养互教、互爱互助的具有中国社会主义特色新的文明体系。

(二) 深入了解中华民族的孝文化

孔子曾言曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也。”这句话高度概括了孝在中国传统教育中的地位,孝是中国传统教育、社会教化得以产生的根源、起点和基本内容。孝的教育在我国绵延几千年,《尚书·康诰》中已有周公重视“孝”“友”记载,他认为人之罪恶莫大“不孝不友”。孟子在《梁惠王上》中也有“谨庠序之教,申之以孝悌之义”,他指出了道德教育必须以“仁义”为核心,以“孝悌”为基础,一个人如果不懂得孝敬父母,也就失去了起码的做人资格。《孝经》、《礼记》更是对儒家孝道理论的总结,也是对孝道教育理论的总结,是中国古代孝道教化的纲领性著作,统领着中国几千年教育。

中国古代的教育是建立在儒家的孝道教育思想基础之上的,它是一种充满人文性和道德性的教育,以人为中心,以做人为目的。这是一种“成人”而非“成才”的教育,这种教育是面向人生的,培养目标是完善的人格。孝道教育是以道德教育为中心,以人的道德高尚为成功标准。道德高尚的第一目标是拥有 “仁”,“仁”是中国传统伦理的第一概念,也是全德之名;孝是仁的根源,又是仁的实践,所以孝在中国传统教育中居于核心地位,以孝为教学的出发点,以孝为实践的原则。中国传统的孝道教育也有自己一套行之有效的程序,先为其易,后为其难;先自近始,后乃及远。沿着由至亲到远人,由个人到国家的发展进程,不断扩充,最终达到博爱的目的。孝却是入德之门,为道德的起点,为一切道德的动力,达成理想的人格的基础。而理想的人格是拥有社会性和协调性,以社会为本位,以树立社会责任心为目的,“修己安人”,“修己以安百姓”,鼓励学生从社会出发,使学生明确个人在家庭、国家、天下关系中的地位,达到天下的太平盛世。中国传统的孝道教育获得了巨大的成功,在孝文化教化的作用下,孝文化塑造了人格,孝道观念深入人心,讲究孝不仅是中国的文化特征,而且是中国人的最鲜明的国民性。总结古人在孝道教育教化方面取得成功经验,对我们今天的教育,特别是德育工作,精神文明建设有重大意义。

(三) 德育面临的新挑战 孝文化提供的借鉴

我国现在处在一个高速发展的市场经济社会,商业经济给我们的德育工作提出了新的要求。随着我国计划生育国策长期深入开展,独生子女入学的时代已经到来,这样的学生也给我们的德育教学带来了新的挑战。社会的发展,经济的富裕,生活在无忧无虑环境中的学生也出现了新的特点,这也给学校的德育工作提出了新的任务。随着信息化时代的到来,经济的全球化一体化,中国WTO的加入,我们也已经站在国际市场的大家庭中,面临着培养国际人的新形势,我们学校的德育工作又能做些什么呢?市场无国界,科学无国界,但是人是有国界的,我们必须立足于中华民族的文化的广阔的大地上,培养具有鲜明民族个性和国际素质的人才。根据我国历史和现实社会的情况,我国基础教育应该吸取我国古代教育的成功经验,以传统孝文化和现代的教育理念为德育教育的平台,重新构建我国基础教育中德育教育的新体系,探索德育教育新模式,新思路,育德智和谐发展而又拥有现代素质的一代新人。我国少数几所有远见学校已经做了有益的尝试与研究。

中国的孝文化产生于原始社会末期,初始意义指尊敬祖宗,报本返初,生儿育女,延续生命。孔子把孝从宗教意义上升为纯粹的伦理学意义,从宗教道德上升为家族道德。《孝经》又使孝文化全面政治化,成了封建家长制专制统治的思想基础。宋明清时期孝道在理论上出现了论证哲学化,教化通俗化,义务规范极端化的新特点。 五四时期孝文化受到了猛烈的批判。其后新儒学的知识分子一直致力于传统孝道的弘扬和重建。建国后曾经对孝进行了全盘否定,近些年又在批判继承的基础上受到了新的研究和肯定。纵观孝的历史演变过程,可以看出,孝是在农业经济、家族社会的基础上,适应满足维护家族制度稳定和协调父子关系的需要而发展起来的,后来又被封建统治者以“移孝作忠”的机制引以为自己的专制统治服务,走向了服务专制统治的极端。因此孝道受到了历代统治者与社会民众的重视,对稳定社会和巩固统治发挥了重要作用。孝文化本身具有二重性,人民性和封建性并存,精华和糟粕共生,弘扬重建和怀疑批判两种对立的态度同有。

孝是中华传统文化中集道德观、社会观、人生观、宇宙观为一体的核心和首要观念,倡导仁、义、礼、知、信,是中华文化和中华伦理的鲜明特点。它具有祖先崇拜、追求永恒的人文宗教意义,又具有珍视生命、保护生命的哲学意义。是中国传统社会人际关系得以展开的精神基础,是中国传统伦理体系的起点和诸德之首,是中国宗法伦理、血缘伦理、政治伦理的结合点,影响和制约了中国传统的政治、教育、法律、生活、风俗、艺术等,更重要的事影响了中国人民的国民性。中华文化虽然是由儒道佛等多种要素组成,但其中心是儒,儒的主要精神是仁,而仁的核心精神却是孝,它贯穿了天、地、人、祖、父、己、子、孙这个纵向链条,又是人际、社会横向联系的出发点。儒家讲究修身:格物、致知、诚意、正心,然后再致力于齐家、治国、平天下的大业,这些正是我们传统民族精神的内核。

现在学校如何以批判继承的态度,抛弃孝文化的封建糟粕,发挥孝文化的人民性的精华,弘扬传统美德,振奋民族精神,增强民族自信心和凝聚力,是一个摆在我们面前的现实问题。摈弃孝文化中顺从奴化的成分,张扬个性自由和平等独立的人格。摈弃孝的残酷性和虚伪性,建立一种充满人情味、开放性和真诚性的新的孝文化。摈弃权威主义性格,塑造仁爱敦厚、忠恕利群、厚德载物、爱好和平的民族性格;摈弃愚昧保守落后的性格,建设重视权力追求平等积极进取的新人格。我们学校教育应该走在时代的前列。

--------------------------------------------------------------------------------

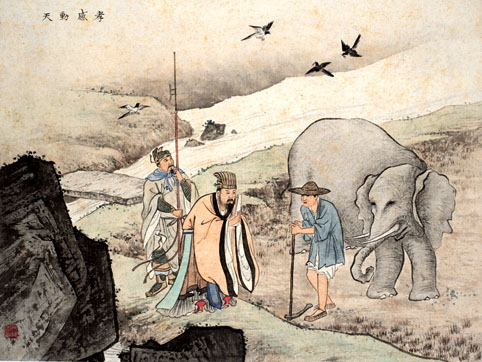

01孝感动天

舜,传说中的远古帝王,五帝之一,姓姚,名重华,号有虞氏,史称虞舜。相传他的父亲瞽叟及继母、异母弟象,多次想害死他:让舜修补谷仓仓顶时,从谷仓下纵火,舜手持两个斗笠跳下逃脱;让舜掘井时,瞽叟与象却下土填井,舜掘地道逃脱。事后舜毫不嫉恨,仍对父亲恭顺,对弟弟慈爱。他的孝行感动了天帝。舜在厉山耕种,大象替他耕地,鸟代他锄草。帝尧听说舜非常孝顺,有处理政事的才干,把两个女儿娥皇和女英嫁给他;经过多年观察和考验,选定舜做他的继承人。舜登天子位后,去看望父亲,仍然恭恭敬敬,并封象为诸侯!

原文:虞舜。瞽搜之子。性至孝。父顽母嚣。弟象傲。舜耕于历山。有象为之耕。有鸟为之耘。其孝感如此。帝尧闻之。事以九男。妻以二女。遂以天下让焉。系诗颂之。

诗曰对对耕春象。纷纷耘草禽。嗣尧登帝位。孝感动天下。

02亲尝汤药

汉文帝刘恒,汉高祖第三子,为薄太后所生。高后八年(前180)即帝位。他以仁孝之名,闻于天下,侍奉母亲从不懈怠。母亲卧病三年,他常常目不交睫,衣不解带;母亲所服的汤药他亲口尝过后才放心让母亲服用。他在位24年,重德治,兴礼仪,注意发展农业,使西汉社会稳定,人丁兴旺,经济得到恢复和发展,他与汉景帝的统治时期被誉为“文景之治”。

原文:西汉文帝。名恒。高祖第三子。初封代王。生母薄太后。帝奉养无担母尝病三年。帝目不交睫。衣不解带。汤药非亲尝弗进。仁孝闻于天下。系诗颂之。

诗曰仁孝闻天下。巍巍冠百王。母后三载玻汤药必先尝。

03啮指痛心

曾参,字子舆,春秋时期鲁国人,孔子的得意弟子,世称“曾子”,以孝著称。少年时家贫,常入山打柴。一天,家里来了客人,母亲不知所措,就用牙咬自己的手指。曾参忽然觉得心疼,知道母亲在呼唤自己,便背着柴迅速返回家中,跪问缘故。母亲说:“有客人忽然到来,我咬手指盼你回来。”曾参于是接见客人,以礼相待。曾参学识渊博,曾提出“吾曰三省吾身”(《论语·学而》)的修养方法,相传他著述有《大学》、《孝经》等儒家经典,后世儒家尊他为“宗圣”。

原文:周。曾参。字子舆。事母至孝。参曾采薪山中。家有客至。母无措参不还。乃啮其指。参忽心痛。负薪以归。跪问其母。母曰。有客忽至。吾啮指以悟汝耳。后人系诗颂之。

诗曰母指方缠啮。儿心痛不禁。负薪归未晚。骨肉至情深。

04百里负米

仲由,字子路、季路,春秋时期鲁国人,孔子的得意弟子,性格直率勇敢,十分孝顺。早年家中贫穷,自己常常采野菜做饭食,却从百里之外负米回家侍奉双亲。父母死后,他做了大官,奉命到楚国去,随从的车马有百乘之众,所积的粮食有万钟之多。坐在垒叠的锦褥上,吃着丰盛的筵席,他常常怀念双亲,慨叹说:“即使我想吃野菜,为父母亲去负米,哪里能够再得呢?”孔子赞扬说:“你侍奉父母,可以说是生时尽力,死后思念哪!(《孔子家语·致思》)

原文:周仲由。字子路。家贫。尝食黍薯之食。为亲负米百里之外。亲殁。南游于楚。从车百乘。积粟万钟。累褥而坐。列鼎而食。乃叹曰。虽欲食黍薯之食。为亲负百里之外。不可得也。有诗为颂。

诗曰负米供甘旨。宁辞百里遥。身荣亲已没。犹念旧劬劳。

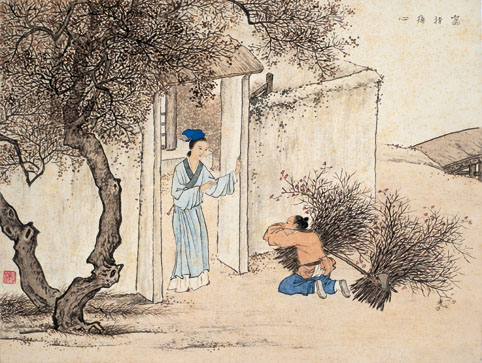

05芦衣顺母

闵损,字子骞,春秋时期鲁国人,孔子的弟子,在孔门中以德行与颜渊并称。孔子曾赞扬他说:“孝哉,闵子骞!”(《论语·先进》)。他生母早死,父亲娶了后妻又生了两个儿子。继母经常虐待他,冬天,两个弟弟穿着用棉花做的冬衣,却给他穿用芦花做的“棉衣”。一天,父亲出门,闵损牵车时因寒冷打颤,将绳子掉落地上,遭到父亲的斥责和鞭打,芦花随着打破的衣缝飞了出来,父亲方知闵损受到虐待。父亲返回家,要休逐后妻。闵损跪求父亲饶恕继母,说:“留下母亲只是我一个人受冷,休了母亲三个孩子都要挨冻。”父亲十分感动,就依了他。继母听说,悔恨知错,从此对待他如亲子。

原文:周。闵损。字子骞。早丧母。父娶后母。生二子。衣以棉絮。闵损。衣以芦花。一日。父令损御车。体寒失鞭。父察知其故。欲出后母。损曰。母在一子单。母去三子寒。后母闻之。卒悔改。系诗颂之。

诗曰闵氏有贤郎。何曾怨后娘。车前留母在。三子免风霜。

06鹿乳奉亲

郯子,春秋时期人。父母年老,患眼疾,需饮鹿乳疗治。他便披鹿皮进入深山,钻进鹿群中,挤取鹿乳,供奉双亲。一次取乳时,看见猎人正要射杀一只麂鹿,郯子急忙掀起鹿皮现身走出,将挤取鹿乳为双亲医病的实情告知猎人,猎人敬他孝顺,以鹿乳相赠,护送他出山!

原文:周。郯子。性至孝。父母年老。俱患双目。思食鹿乳。郯子乃衣鹿皮。往深山群鹿之中。取鹿乳供亲。猎者见而欲射之。郯子俱以情告。乃免。有诗为颂。

诗曰亲老思鹿乳。身穿褐毛衣。若不高声语。山中带箭归。

07戏彩娱亲

老莱子,春秋时期楚国隐士,为躲避世乱,自耕于蒙山南麓。他孝顺父母,尽拣美味供奉双亲,70岁尚不言老,常穿着五色彩衣,手持拨浪鼓如小孩子般戏耍,以博父母开怀。一次为双亲送水,进屋时跌了一跤,他怕父母伤心,索性躺在地上学小孩子哭,二老大笑。他的孝行感动了楚王,亲往请其出山辅政,老莱子面对高官厚爵,毫不动心,婉言谢绝了楚王的聘请,陪双亲终老山野。

原文:周。老莱子至性孝。奉养二亲。备极甘脆。行年七十。言不称老。常着五彩斑斓之衣。为婴儿戏于亲侧。又常取水上堂。诈跌卧地。作婴儿啼以娱亲。有诗为颂。

诗曰戏舞学骄痴。春风动彩衣。双亲开口笑。喜气满庭帏。

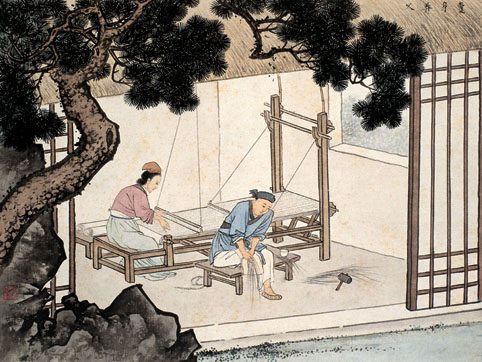

08卖身葬父

董永,相传为东汉时期千乘(今山东高青县北)人,少年丧母,因避兵乱迁居安陆(今属湖北)。其后父亲亡故,董永卖身至一富家为奴,换取丧葬费用。上工路上,于槐荫下遇一女子,自言无家可归,二人结为夫妇。女子以一月时间织成三百匹锦缎,为董永抵债赎身,返家途中,行至槐荫,女子告诉董永:自己是天帝之女,奉命帮助董永还债。言毕凌空而去。因此,槐荫改名为孝感。

原文:汉,董永家贫。父死。卖身贷钱而葬。及去偿工。途遇一妇。求为永妻。俱至主家。主令织布三百疋。始得归。妇织一月而成。归至槐阴会所。遂辞永而去。有诗为颂。

诗曰葬父贷孔兄。仙姬陌上逢。织布偿债主。孝感动苍穹。